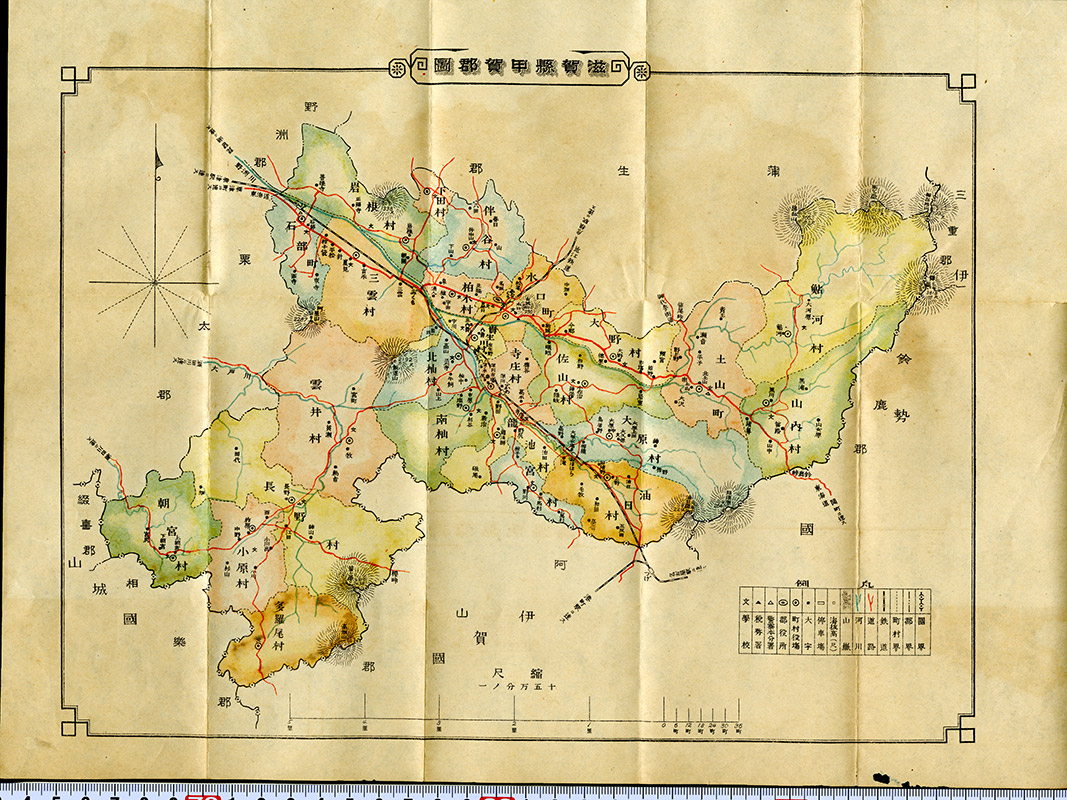

滋賀県甲賀郡図

| 解説 | これは、『滋賀県甲賀郡一班』の巻頭に付された、20世紀初頭の甲賀郡全体を描いた地図で、縮尺は15万分の1です。 同書の第13章は「著名物産」と題され、そこで信楽陶器を紹介しています。 それによると「郡下の西南に偏し山岡四囲の裡に一地域あり 古来信楽郷と称し現今 長野、雲井、小原、朝宮、多羅尾の5ヶ村に分つ 信楽焼は即ち郷の中央部たる長野を首とし雲井、小原の各村に産出する陶器の名称(後略)」とあります。(※原文は旧漢字旧かな遣い――引用者註) 続いて同書では、信楽焼がはじまった経緯などを記した資料はほとんど残っていないため推測になると断りながらも、製陶自体は1000年以上前から始まり、現在に残る「古信楽」と呼ばれる陶器類は、今からおよそ650年ほど前、元寇で有名な弘安年間(1278年から1287年)の鎌倉時代につくられたものである、と述べています。 その後、室町時代の点茶の流行に伴い大変な活況を呈し、江戸時代に至っては、恒例として大福茶碗を京都御所に奉じ、江戸幕府へは腰白茶壺を献上する等、信楽は一大工業地帯として発展しました。この地図上では、信楽焼の古陶は、長野村長野・神山、雲井村宮町・黄瀬・勅旨(いずれも現甲賀市信楽町)に分布しています。 『滋賀県管下 近江国六郡物産図説』で陶器製造の調書を作成した長野・神山は、江戸時代からの生産中心地でした。 なお『信楽伊賀 陶磁大系 8』によれば、紫香楽宮跡から発掘される瓦は、信楽窯業の起源をなすものではないか、と推察されています。 (参考文献) 『滋賀県甲賀郡一班』 滋賀県甲賀郡役所編・刊 1917年 『信楽伊賀 陶磁大系 8』 満岡忠成著 平凡社 1976年 |

|---|---|

| 資料種別 | 絵図 |

| 地域 | 甲賀地域 > 甲賀市 |

| タイトル | 滋賀県甲賀郡図 シガケン コウカグンズ |

| 著者 | 滋賀県甲賀郡役所編集 シガケン コウカ グンヤクショ |

| 出版年(西暦) | 1917 |

| 出版年(年代) | 大正6年(1917) |

| 出版社 | 滋賀県甲賀郡役所 |

| ページ数 | [1枚] |

| 大きさ | 28×36cm |

| コンテンツID | 0500648 |

| 書誌番号 | 1163850 |

| IIIF マニフェスト | https://da.shiga-pref-library.jp/0500648/manifest |

ビューアーで見る

ビューアーで見る